文/2016级全球金融GFD校友,汉世纪投资管理公司合伙人吴皓

吴皓,清华大学五道口金融学院2016级全球金融GFD校友,汉世纪投资管理公司合伙人,毕业于复旦大学物理系,后获得美国南加州大学电气工程博士学位和金融MBA学位,并在哈佛商学院进修管理。正在攻读清华五道口GFD全球金融博士。吴皓是登山爱好者,已登顶世界七大洲最高峰。

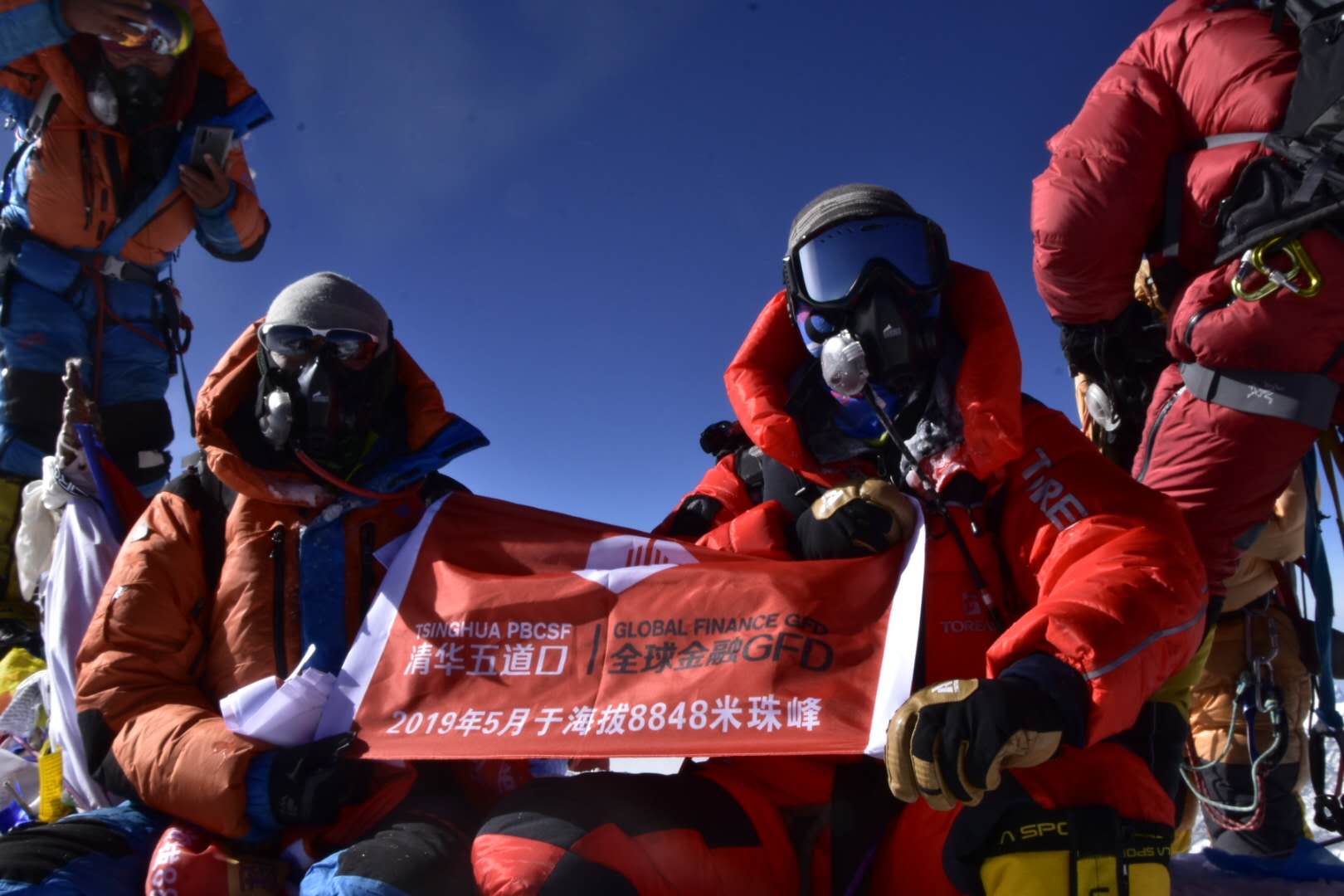

2019年5月23日10点04分,我从珠峰北坡成功登顶世界之巅。至此历经三次珠峰攀登,终于实现登顶珠峰的目标,同时也圆满完成了历经15年的登顶七峰计划。那一面被我带上顶峰的清华大学五道口金融学院全球金融GFD旗帜,也表达了我对清华校庆的祝福。

8000米之上,是不同的世界

想要登珠峰的念头并不是一下子在我心中确定的,而是一个循序渐进的过程。2005年,一直喜欢运动和徒步旅行的我登顶了非洲最高峰乞力马扎罗峰; 2008年,登顶欧洲最高峰厄尔布鲁斯峰;2010年,登顶南美洲最高峰阿空加瓜峰。那时候,正好看了《Seven Summits》这本书,给我很大启发,便确定了攀登世界七大洲最高峰的想法,我计划从那以后每年登一座山峰。

珠峰作为世界最高峰,在这七座山峰中也是攀登难度最大的一座山峰,所以排在了我这一计划的最后。也正因为知道它的难度,我做了一些体能上的准备。这和我在五道口的经历有关,我在2016年9月成为金融学院全球金融GFD三期班的一名学生。“无体育,不清华”,爱体育爱运动,向来是清华的传统,从入学时的拓展训练我就深刻体会到了这一点——同学当中不乏运动高手。

后来,三期班的同学建了一个运动打卡群。这个群的打卡规则是达到5公里跑步、游泳1000米、其他运动45分钟这样的强度才可以打卡,每季度会统计每个人的打卡次数,督促大家养成运动习惯。受到打卡制度和同学们的激励,我从一开始一周运动一到二次,到几乎每天保持跑步5公里或者游泳1000米或者健身房体能训练一小时的运动量,尽管这些看上去并不难,大家平时都可以做到,长久地坚持还是对保持体能有很好的效果。几年下来,这样的好习惯也让我做好了攀登珠峰的体能储备。

2018年当我准备从北坡攀登珠峰的时候,才第一次知道负责珠峰北坡攀登活动的西藏圣山登山探险服务有限公司对客户有着“678”的要求。所谓的“678”要倒推来解释,即攀登珠峰必须要有海拔8000米以上山峰的攀登经验,登8000米要有登7000米的经验,登7000米要有登6000米的经验。而我当时攀登的最高一座山峰是海拔6964米的阿空加瓜峰。要想从北坡攀登珠峰,必须补上7000米和8000米的攀登经验。

说实话,一开始我并不能理解这样的规定,甚至感觉有些多余,但也必须遵守。我在2018年5月先报名参加了圣山探险组织的珠峰北坳徒步活动,第一次来到珠峰北坡大本营。从大本营到海拔7028米的北坳营地正好是珠峰攀登的一半路程。那一次,我很顺利地来到北坳营地,看到上面的路是很缓的坡,而且可以清清楚楚地看到珠峰的顶。我当时觉得很遗憾,珠峰已经近在咫尺了,为什么不能留在这儿直接登上去呢?感觉这完全在自己的能力范围之内。

直到我在2018年9月攀登了海拔8201米的卓奥友峰,才真正理解为什么攀登珠峰一定要有海拔8000米以上山峰的攀登经验——只有在这样的海拔高度才会使用氧气面罩,才能体验到超长距离的攀登路线,那是非常不一样的感觉。

冲顶那天我从没有那么累过,下撤时走几步都站不住。那天山上还有大雾,没办法看清前面的路,我在向导后面隔了一段距离慢慢走着,突然脚下一滑在一个斜坡滑坠了。我躺在斜坡上被保护绳吊在那儿,脚下踩不稳,手上也没有力气,试了好几次,都没有办法把自己拉起来。向导在我前面离我的距离有些远,也只能先鼓励我自己慢慢爬上来。那一刻我感觉非常无助,也很着急,想不到向来做事很有章法、尽在掌控之中的自己怎么会处于这样狼狈的状况。在那种环境下,也没有太多时间任我困惑反思,深吸一口气后,我抓紧路绳,脚踩在可以借力的地方,终于靠着自己的力量脱离了困境。

从卓奥友峰回来之后,2018年11月,我和朋友组队参加了香港毅行者100公里越野赛。为了完成比赛,我们整整44个小时几乎两天两夜没有睡觉,一直在走,也让我经受了一次体能上的考验。这次完赛让我对于半年后将要进行的珠峰攀登更加充满信心。

漫长的珠峰攀登过程

2019年5月,我再一次来到珠峰北坡大本营,这一次我的目标是顶峰。由于无论在体能、高海拔适应性还是心理上,我都做好了准备,这一次的攀登过程对我来说还是很顺利的。前期的拉练过程我的状态一直很好,行进速度始终保持在队伍的前三分之一行列。我还把自己摸索的克服“高反”的深呼吸方法教给队友们,帮助他们尽快适应高海拔环境。

珠峰北坡大本营条件非常好,行程安排也非常科学合理。但是周期很长,我们完成了洛堆峰、启孜峰两座海拔6000级山峰的攀登作为前期适应性训练;完成了为期11天的从珠峰大本营到海拔7028米北坳营地的拉练;以及漫长的休整过程和最后为期一周的冲顶阶段。

在结束适应性拉练后,后勤服务团队还组织我们到海拔只有2000多米的吉隆沟休整。最初我对这个行程也有些不太理解,感觉完全可以直接开始正式攀登。但体验了下撤休整的过程之后,我深刻体会到这对我们恢复体能非常有帮助,并且也充分利用了天气不好时在大本营等待的阶段,为把握住将要来临的窗口期做好万全准备。

我深知这应该是我最后一次尝试攀登珠峰的机会了,为了确保万无一失,我在每名队员配备一名向导和5瓶氧气的标准之上又加了一名向导和2瓶氧气。这一次,我一定要站上世界之巅。

正式攀登开启之后,我们在向导团队的带领下按部就班,一天一个营地向上,感觉很顺。但在海拔7028米的北坳营地,我们还是经历了惊险时刻。那天我们到达北坳营地后天气很好,到了晚上8点突然变天,狂风大作。一名队员的帐篷被大风吹倒,直往悬崖方向滚落,帐篷里传来一声声尖叫。当时在大帐篷里休息的向导们反应很快,听到呼救赶忙跑出去合力拉住帐篷。那时,那顶帐篷已经滚到离悬崖没多远的位置,情况相当危险。

经历了这一幕,我们再一次绷紧神经,对珠峰的敬畏之情也加深了不少。来时的路顺利轻松,那都是珠峰的恩赐,一旦天气不好,登山的难度就会成倍地增加。那一刻对于人的渺小和自然的博大,更是有了越发清醒和深刻的认知。

顶峰近在眼前,过程却步步惊心

在海拔8300米的突击营地迎接最后冲顶时刻的那一晚,我过得很是煎熬。在那个海拔高度已经找不到可以让帐篷底部平平整整的一块平地了。我们的帐篷搭在在一个倾斜30度的石块上,3个人挤在一起。其实哪里能睡得着,戴着氧气面罩躺在睡袋里,我一直会顺着斜坡的角度往下滑,不时就得费力气往上挪一挪。外面光线很亮,各种各样的声音传到我的耳朵里,即使戴着眼罩闭着眼睛也根本睡不着。虽然担心休息不好会影响体能,但最后还是在睡不着的纠结中捱到了起床时间。

半夜12点,听到向导叫我们起床的声音。在海拔8300米的高度,平时做起来很轻松的动作也变得格外费力,单是把高山靴穿好我就用了15分钟的时间。与此同时,向导也开始烧水、煮燕麦粥,忙活着给我们做早餐。待所有人收拾停当之后,凌晨1点我们向着顶峰进发了。

路绳是固定在左边山石上的,右边似乎是悬崖,大半夜的头顶灯只能照到前面一段路,其他地方都被黑暗笼罩,看不真切。我们只是机械地一步一步跟着向导往前走,也幸好半夜出发什么都看不到,不然可能有些人一出发就会被吓到掉头折返。我们走了不到一个小时就遭遇“堵车”了,山脊上有很多国外队员,他们行进的速度很慢,我们在后面不时要停下来等着。这时向导总会提醒我们要不停地跺脚、拍手,防止冻伤。

因为所有人都要沿着同一条路绳向顶峰前行,“超车”几乎是不可能的,但等得太久同样危险重重,已经登顶珠峰八次、对路况非常熟悉的向导普次仁最终还是带着我在确保安全的前提下超了过去。突然加快的速度打乱了我的节奏,呼吸一下子就跟不上了,体能消耗很大,没走几步就累得不行,我只能咬紧牙关紧跟向导步伐。

在横切路段的两次“超车”,更是让我胆战心惊。“超车”时,普次仁和我都解开了与固定路绳的连接,再把自己的保护器挂在对方的安全带上互相保护,快速通过后,再连接到固定路绳上。就这样战战兢兢地连超了两支队伍。

有惊无险地过了第一台阶,小心翼翼地又走过一段悬崖上的横切路段后,便来到珠峰北坡传统攀登路线上的最后一个难关——第二台阶。这一面高6米多、垂直光滑的岩石墙在1960年就险些难倒首次登顶珠峰的中国登山队队员,他们当年采取搭人梯的方式通过了这一路段。1975年,一架被称作“中国梯”的金属梯被第二次攀登珠峰的中国登山队队员架设在此,我们走过的则是2008年后更换的新梯子。

梯子被五颜六色的路绳固定在第二台阶上,在我爬上有些摇晃的梯子之前,普次仁已经帮我把上升器挂在了修路队员新铺设的路绳上,这是非常关键的一个步骤,如果错把上升器挂在了往年的旧路绳上,后果不堪设想。爬到梯子的尽头,还有一米多的距离才能到第二台阶最顶端,最后这一步我只能靠着左手抓上升器,右手抓路绳,使劲把自己拽了上去。

迎接我的是仅容一人站立的岩石小道,要面对着岩石山体一步一步侧移通过,而我的背后就是万丈深渊,这真是一段令人胆战心惊的路程。当我小心翼翼挪动脚步,转过那块突兀的岩石之后,看见一个约半米高的向下的台阶。台阶上一块看上去并不牢固的大石头,让我停下脚步犹豫了起来:如果踩在大石头上,一旦滑倒肯定要滑坠;如果不踩在大石头上,我又实在无从下脚。最终让我心一横,下决心重新迈开脚步的,是普次仁的一声催促。他提醒我必须赶紧往前走,不能停留,耽误得越久会消耗越多的氧气,很有可能会导致下撤时氧气不够。于是我鼓起勇气果断地一脚踩在大石头上,然后马上另一只脚踩到路上,成功通过。但在我身后,那块刚刚被我踩过的大石头滚下了深不可测的悬崖,看得人心惊肉跳。

当我走到海拔8750米的第三台阶时,天已大亮。翻过第三台阶,就是一个100多米的大雪坡,似乎每座雪山都有一个“绝望坡”,我一步一步艰难地往前走着,感觉这雪坡似乎总也走不到头。

好不容易挪到了大雪坡的顶部,迎来的是更让人崩溃的最后一个横切。“过了这个横切就是顶峰了”,我不断这样鼓励着自己,这是最后一搏了。海拔约8800米的这段横切路段暴露感极强,走在其上,一边是绝壁上被风化得非常锋利的岩石,一不小心就会把连体羽绒服划破,另一边是落差3000米的悬崖。这70米长的路窄得只能容下一个人的脚。每当与登顶成功下山的人交汇时,我们都能明显感觉到彼此的紧张,生怕被对方拖下万丈深渊。

过了这段横切,顶峰就在几十米之外。但这时我已经不吃不喝地走了快9个小时,实在想停下来休息一会儿,普次仁鼓励我说顶峰还有10分钟就到了,不让我休息。当我一鼓作气走完这最后的10分钟,终于在2019年5月23日上午10点04分站在了向往已久的珠峰顶峰。

我在珠峰顶上停留了十几分钟,把带上来的清华大学五道口金融学院全球金融GFD的旗帜拿出来拍照。带这面旗帜上珠峰顶峰完全是出于我自己的意愿,在清华学习的几年时间里,我结识了众多良师益友,和优秀的同学们一起学习一起成长,建立了深厚的感情。我希望能够用这样的方式表达我对学校的感激,同时也让老师和同学们以这样的方式见证我登顶珠峰的历史一刻。

我往南边张望了一下,南坡有很多人排成一条线,向顶峰前进。而我所在的位置就是南北坡两边队伍的汇集处。当时顶峰晴空万里,有些云彩,可我并没有心情看风景。那时自己并没有太多想法,也根本没有时间想,满脑子只想着怎么安全下撤。经历了这么多次的攀登,我深知登顶只是完成了一半,安全下撤才是真正的成功。

下撤时我们又遭遇堵车,还经历了下雪刮风的坏天气,很多队友因为堵车留在了7800米的C2营地甚至8300米的C3营地。我还算顺利最终在当天下到海拔7028米的北坳营地。19个小时没有吃东西的我,狼吞虎咽地大吃了一顿营地厨师做的炒饭,觉得特别好吃。当我们下撤回大本营,远远望着珠峰的时候,感觉她是那么遥不可及,我甚至有些恍惚,自己真的在她的顶峰待过了吗?让所有人高兴的是,我们队伍里12名队员全部成功登顶,并安全下撤,真是非常完美的结局。

珠峰南坡,两次铩羽而归

其实在这次从北坡成功登顶之前,我曾两次尝试从南坡攀登珠峰。第一次是在2014年,那时我已经登上了其他六大洲的最高峰,一心想要登顶珠峰,完成我的七峰计划。

那一次,我们徒步10天来到大本营,在昆布冰川训练。结果4月18日早上山上发生雪崩,夏尔巴人死伤惨重,有18个夏尔巴人遇难,我们的向导也参与到救援当中。让人后怕的是,遇难夏尔巴人走的那条路,正是我们前一天训练刚刚走过的。与致命的危险擦肩而过,那种恐惧和庆幸混杂的心情,让我终身难忘。

雪崩之后大家四处打听登山季是否取消,我们在大本营又呆了10天,结果还是收到登山活动取消的通知,心情非常沮丧。想着自己准备了这么长时间,却遇到这种情况。那感觉就像刚要站在起跑线,摩拳擦掌准备比赛时,结果接到比赛取消的通知。

不甘心的我在第二年又来到了尼泊尔,再一次准备从南坡攀登珠峰。2015年4月28日早上我们拉练到C2营地,下午1点多回到C1营地。正在帐篷里休息的我,突然感觉帐篷在移动,那感觉很像去年我经历过的雪崩,不时有小石块砸到帐篷顶。这时就听到领队说可能是地震了,随后向导们也发现回大本营的路已经没法走了,昆布冰川上的梯子全部被摧毁。

我们被地震困在了6000多米的C1营地。由于原本计划第二天就下撤到大本营的,所以我们的食物储备非常有限。现在我们只能待在山上干着急,捱了两天之后,带到C1营地的食物都吃完了。和我们一起被困的还有其他队伍总共有160多人,最终我们这些人靠改装过的直升机才回到大本营。因为空气非常稀薄,直升机每次只能坐两个人,直升机飞了80多架次才把所有人运回了大本营。

回到大本营之后,我发现这里就像一个被炸弹炸过的战场,各种废弃物散在雪地,还有血迹。我的帐篷也破了一个大洞,满目疮痍。这个登山季也在我沉重的心情中结束了。

平衡的艺术

连续两年经历前所未有的危险状况,我曾以为是珠峰不想接纳我。尽管如此,我心中的信念并没有动摇,既然设定了七峰的目标,就一定要完成它。

但身边的亲朋好友、同事同学全都在劝我放弃,在他们看来登山尤其是登珠峰太危险了,来自家人的压力更是巨大。在2015年尼泊尔地震期间,家人联系不上我,也不知道山里的情况到底是怎么样的,我不知道他们是怎么熬过那段焦灼的日子的,只能从他们反对我再去登山的坚决中,体会到他们当时的着急与无助。我也实在不忍心再让他们承担这样的心理压力。

但我的心里还是不愿意放弃自己的目标,我必须在矛盾中掌握一种平衡。为平息家人的担心,我在2016年和2017年两年的时间里消停了下来。为了日后有机会继续完成目标,我也没有完全放弃攀登,那两年我先斩后奏地攀登了雀儿山、玉珠峰这两座海拔6000米级别的山峰。

另一种平衡则存在于登山与工作之间。我平时的工作很忙,而高海拔攀登又耗时很久,很多地方通信信号也不稳定。登山必然会对工作造成影响,我只能尽一切努力尽量降低这种影响。在2019年的珠峰攀登过程中,我提前做好了准备,了解到在西藏特别是珠峰地区,移动信号不好,电信信号比较好,就专门买了华为的电信手机,在山上开热点上网用。在海拔6500米的前进营地,手机没信号,我就提前准备了卫星电话,没有耽误每周的会议。上到海拔8300米的突击营地,我感觉自己适应得还不错,脑子也清醒,还在帐篷里用手机处理了一些公务。

读书和登山都是一种修行

在2016年我消停的那段时间里,也正是我在清华大学五道口金融学院开始学习的阶段。可以说我的珠峰北坡攀登历程和在清华学习的时间基本重合,而“自强不息,厚德载物”的清华校训以及五道口金融学院“不怕苦,敢为先,讲团结,重贡献”的传统,同样与登山精神非常吻合。无论是在求学的过程中,还是在登山的过程中,支撑我在遇到困难遭受挫折时依然继续努力,坚持不懈的精神动力,无疑少不了清华精神。

为什么要去登山?对于这个问题,每一个攀登者都有自己的答案。对于我来说,登山就像是一种修行,它能带给我一种宁静的感觉和心灵的安慰,让我的心变得更简单纯粹,能够放下杂念,感受到与大自然的一种默契共鸣,这种感觉让我迷恋。每一次登山的过程很辛苦,在山上走到喘不过气来的时候都会想,“我干嘛要自讨苦吃来登山?”但下山之后回到城市中,回想起山里留下的记忆,内心都会萦绕一种宁静的释然。

登山也让我发现自己的潜能。一开始也没觉得自己有能力登上世界最高峰,不知不觉地,在这个过程中锻炼了自己的能力,最终完成这个最初认为不可能的目标。这给了我莫大的信心和鼓舞,登上了珠峰,完成了七峰攀登之后,面对工作上、生活上的困难,我都能保持这样的心态——任何事情只要去做,都能找到解决方案,只要确定了目标,不管遇到什么挫折,都要完成,也都是可以完成的。

现在我已完成了清华大学五道口全球金融GFD的课程,正在撰写关于数字通证方面的博士论文,对我来说,读博也是一种登山。在这个过程中可以挑战和丰富自己,乐在其中的同时也可以感受到心灵的平静。只要对你所做的事充满热情,永远不要放弃,成功就像你以为遥不可及的顶峰,只要坚持不懈,总能抵达。这是登山带给我的启示和参悟,同样也是在清华学习的几年时间里我收获的体验和感触。

附录:七峰登顶履历表

非洲乞力马扎罗峰 Mt. Kilimanjaro (19,340英尺) 2005登顶

欧洲厄尔布鲁斯峰 Mt. Elbrus (18,510英尺) 2008登顶

南美洲阿空加瓜峰Mt. Aconcagua (22,841英尺) 2010登顶

北美洲麦金利峰 Mt. McKinley (20,320英尺) 2011登顶

南极洲文森峰 Vinson Massif (16,050英尺) 2012登顶

大洋洲查亚峰 Carstensz Pyramid (16,023英尺) 2015登顶

亚洲珠峰Mt.Everest (29,029英尺) 2014 C1、2015 C2、2019登顶

登顶珠穆朗玛峰的人数:截至2018年底,自Edmund Hilary爵士和Sherpa Tenzing Norgay爵士于1953年首次登顶这座山以来,已有4,833个不同的人、8,306人次登顶。

完成登顶七峰的人数:七峰代表了七大洲的最高点。 到2016年8月,已经有416人达到了这一目标。